IQテストは賛否両論ある話題です。IQテストが知能を測る正確な尺度であると考える人もいれば、偏った不正確なものであると考える人もいます。この記事では、IQテストの長所と短所を探り、この論争の的となっている話題について理解を深め、あなた自身の考えをもっていただきたいと思います。

1.IQテストとは何か、その目的を紹介。

IQテストは、しばしば激しい議論や異なる意見を巻き起こす、人気のある話題です。IQテストのはじまりは、

学校制度が普及するにつれ、先天的に学力などで同年齢児に追いつけない児童の存在が問題となった。このため、1904年にフランスのパリで、「異常児教育の利点を確実にするための方法を考える委員会」が発足された。

知能検査:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E8%83%BD%E6%A4%9C%E6%9F%BB

ことがはじまりですが、

IQテストの目的を別の観点から見る人もいます。高次元認知能力を測定したり、個人を特定のカテゴリーに分類したりするためです。しかし、どちらの立場をとるにせよ、より多くの知識を得ることで、より多くのことを理解できるようになることは確かです。

IQテストは何を測定するのか?

IQテストが知能指数を測定することはよく知られている事実ですが、これは正確には何を意味するのでしょうか?知能指数(IQ)テストは、20世紀初頭から存在し、誰かの知的能力を評価する最も一般的な方法の1つとなっています。IQテストは、個人の認知能力のすべての側面を反映しているわけではありませんが、その人の全体的な知能レベルを示す指標を提供することができます。

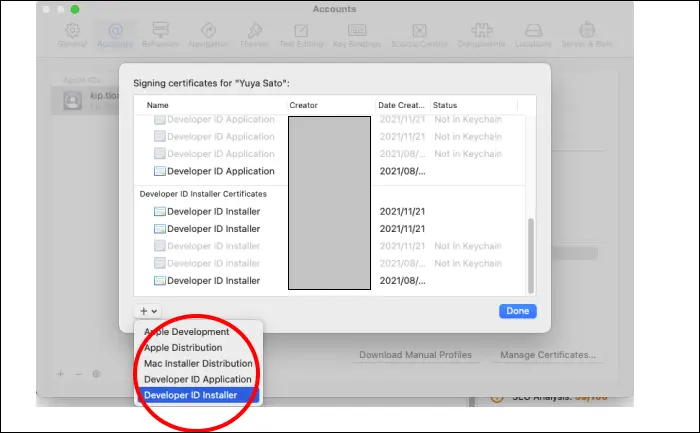

IQテストの構成要素

IQテストは、様々な思考スキルを測定するために、いくつかの要素で構成されています。例えば、

- 言語的推論能力

- 記憶能力

- 問題解決能力

- 空間認識能力

- 計算能力

- 論理的推論能力

- 非言語的能力

- 反応速度

などの項目があります。各項目にはそれぞれ難易度があり、空間認識能力だけを測定することを目的としたテストや、各項目のスコアを合計することで知能の総合評価を行うIQテストも存在します。

IQテストでよく見られるのは、一連の流れの中に隠されたパターンを見つけたり、2つの情報を正しく組み合わせて謎を解いたりする問題です。

IQテストの言語的推論能力では、言語や語彙に関連する問題がよく出題されます。これは、その人がどれだけ言葉やその意味を理解しているかを測定するものです。例えば、次の項目から1:1のペアを探してくださいといった問題です。

・スコップ

・カーテン

・コップ

・キング

・ニードル

答えは、“刺す”が共通項のスコップとニードルがペアになります。

記憶力では、特定の単語や配列を1~2回提示された後、それを記憶するよう被験者に求めることで、短期記憶力を評価します。

問題解決問題では、参加者が問題の文脈で与えられた内容に基づいて正しい答えを推論することが要求されます。

空間認識では、物体の間の距離をどれだけ正確に推測できるかを調べ、視覚的判断力と方向感覚を評価します。

計算能力は、足し算、引き算、掛け算、そして分数やパーセントのような数値計算の能力をテストするものです。

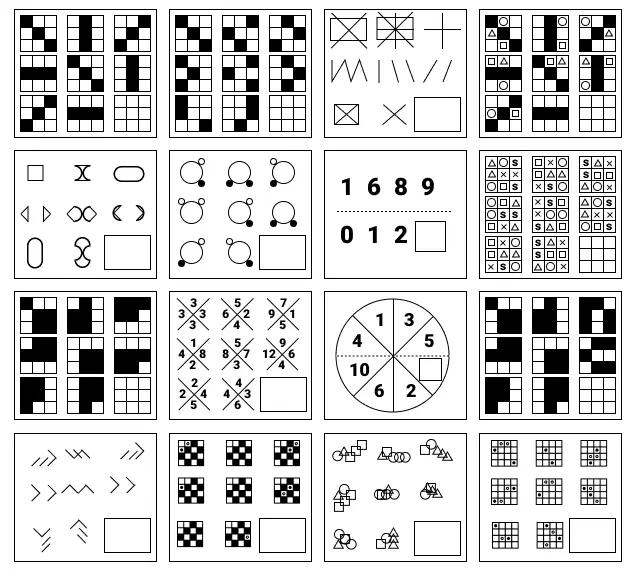

IQスコアの平均

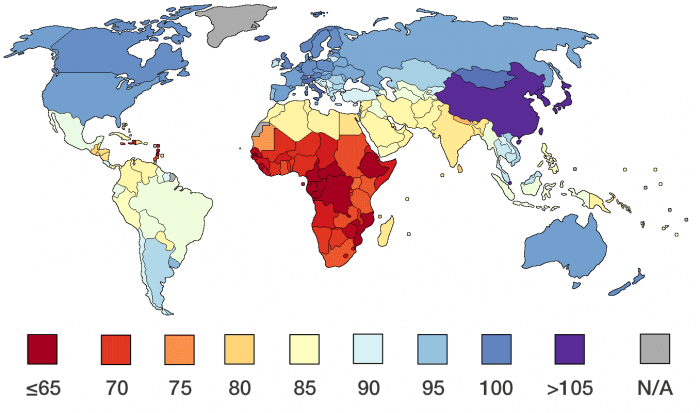

平均的な成人のIQスコアは85~115で、スコアが高いほど知能レベルが高いことを示します。WAISの基準では、130以上は非常に優れているとみなされ、69以下は精神遅滞とみなされます。

IQスコアが測定する知性の側面

IQテストは、問題解決能力や空間認識能力など、人の認知能力に関する有用な洞察を与えてくれます。しかし、IQテストは、人の知的能力のある側面しかカバーしておらず、全体像を示すものではないので、決して真に受けるべきではありません。

IQテストで測定可能な知性の他にも、知性には様々な側面があります。

- 論理の知性

- 言葉の知性

- 視覚の知性

- 運動の知性

- 音楽の知性

- 対人への知性

- 自己の知性

- 自然への知性

IQテストで測定可能な知性はこの一つに過ぎないことを留意しておく必要があるでしょう。

しかし、IQテストでIQスコアを測る是非については、教育過程でさらなるサポートが必要な生徒の特定や支援に役立つとする意見がある一方、差別やレッテル貼りにつながるという弊害も指摘されています。

2.IQテストの長所:才能のある人の特定

IQテストの主な利点の1つは、特定の分野に対する傾向や特別な才能を持つ人を識別する能力です。例えば、IQテストの結果が非常に良い人は、数学、科学、工学、その他の分野で優れた能力を持っていることが分かっている人が多くいます。また、IQテストは、技術的な専門知識のレベルや、金融や研究など特定の分野で成功する人の傾向を測定する場合にも有効です。

さらに、IQテストは才能ある子供を識別する能力があることが研究で証明されており、その子供たちは、独自の能力と長所を育むのに役立つ、より充実した教育機会にアクセスすることができます。IQテストによって、私たちは社会の中にいる特別な知性を持つ人物を特定し、早期の特殊な教育を受ける機会を提示することができます。

3.IQテストの短所:人々にレッテルを貼り、社会的分裂を引き起こす可能性がある

IQテストは何年も前から行われていますが、点数によって個人を分類するという考え方は、社会の結束を損なう可能性があります。高いスコアの人は、低いスコアの人よりも自分が優れている、あるいはより知的であると感じ、社会的な亀裂や優劣のレッテルを貼ることになるかもしれません。

同様に、スコアが低い人は、自分が「十分に賢くない」と見なすと、社会から切り離されたと感じるかもしれません。そして、全体的に不公平感や選民意識が生まれ、個人間の不和につながることもあります。

4.IQテストについて、バランスの取れた視点を提供するために、両論を要約する。

IQテストを利用する際には、IQテストのポジティブな側面とネガティブな側面の両方を考慮することが重要です。

プラス面では、IQテストは学業や職業上の進歩の度合いを数値によって判断する方法を提供します。結果が平均以上であれば達成感を与え、IQテストは個人の認知能力に関する貴重な洞察をもたらします。

マイナス面では、IQテストが悪用されて、個人の知能を決めつけたり、結果に基づく差別を動機づけたり、さらにはテストのスコアが低い人に「劣っている」「愚かだ」というレッテルを貼ることもあります。また、IQテストを受けた結果が予想より低い場合、心理的苦痛や負の感情を引き起こす可能性があるのも欠点と言えるでしょう。

結論:IQテストが有益であると考えるかどうかは、個人の判断に委ねらる

IQテストには明確な利点と欠点がありますが、すべての事実を考慮した上で、あなたは自分自身の結論を出すことができます。IQテストは1世紀以上にわたって使用され、さまざまな知的障害の診断に役立っており、特定のケースでは非常に有用なツールとなっています。

一方、批判的な意見として、テストのスコアが間違って解釈されたり、特定の個人を疎外することを正当化するために不適切に使用されたりする可能性も指摘されています。あなたはすべての事実を慎重に検討し、最も重要だと思うことに基づいて意見を形成する必要があります。

最終的に、IQテストが有益であると考えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。IQテストについて、あなたはどう思われますか?あなたの考えを下のコメント欄で共有してください。

*この記事はブログ作成支援AIのJasperによって、ブログタイトルとアウトラインと要約が作られたあと、人間である著者が記事の肉付けと構成と編集を行いました。

最近のコメントです。